Text: Ruth Klages — Fotos: Iona Dutz

Auf dem Spielplatz mischt sich Kinderlachen mit lautem Geschrei. Wenn der Kita-Tag zu Ende geht, wird die Betreuung wieder Sache der Familie. Nach Feierabend schlängeln sich Hedda Hauser und Laura Friedrich an den Lauf- und Lastenrädern vorbei. Im Leipziger Westen wollen sie Verbündete für ihre Streiks finden. „Wir wollen der Stadt zeigen, wie viele Menschen hinter den Forderungen der Beschäftigten stehen.“ Seit Februar haben Fachkräfte im ganzen Land ihre Arbeit niedergelegt, um für bessere Bedingungen im öffentlichen Dienst zu kämpfen.

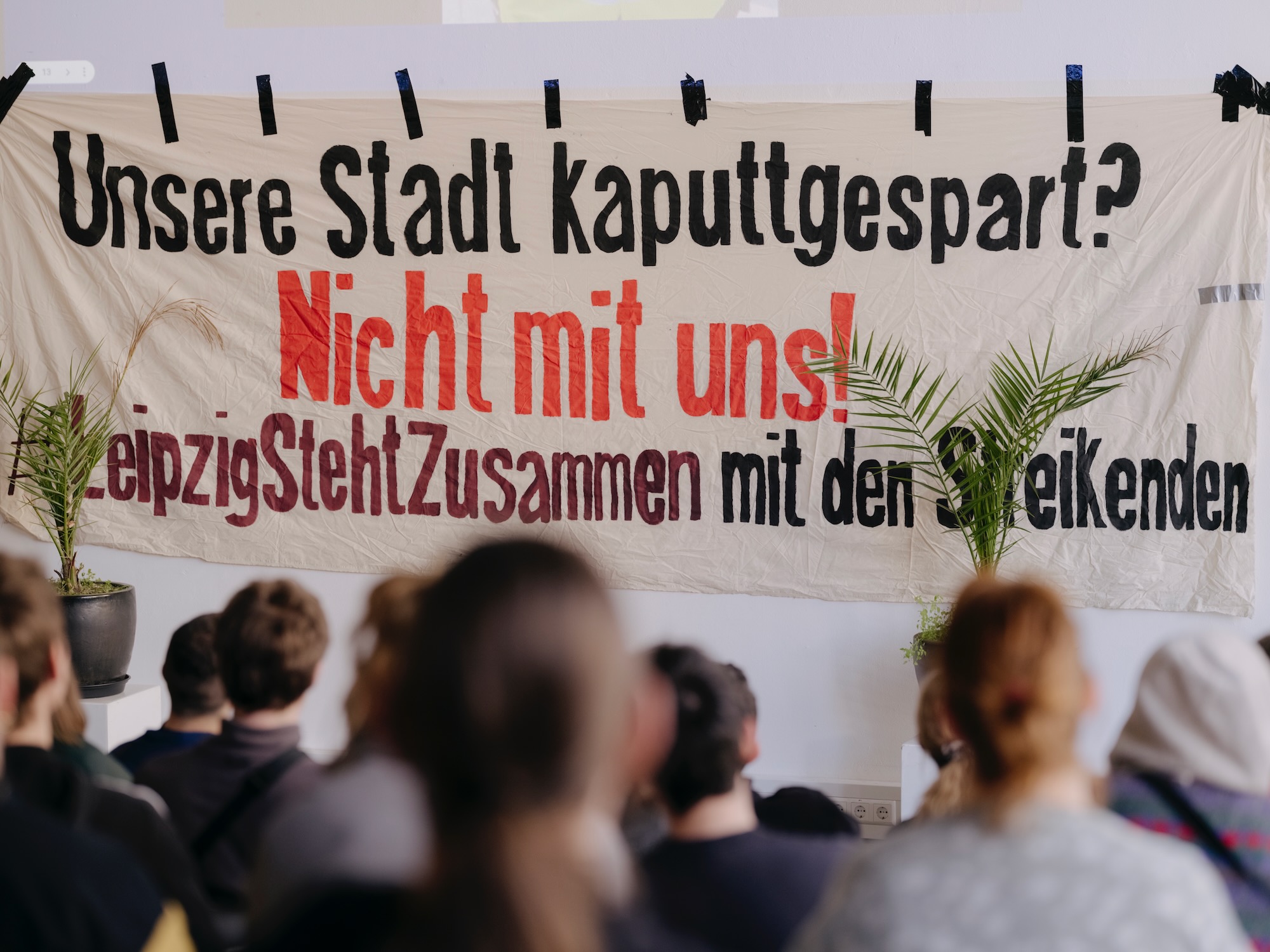

Hauser und Friedrich kennen sich noch nicht lange. Mit anderen sind sie im Bündnis „Leipzig steht zusammen“ organisiert – eine Bewegung aus der Zivilgesellschaft, die sich mit dem Arbeitskampf der Streikenden solidarisiert. Mehrmals sonntags haben sie sich in Videocalls getroffen, um Beiträge für eine Stadtversammlung vorzubereiten. In zwei Tagen sollen dort Menschen aus ganz Leipzig zusammenkommen, um über die Arbeit im öffentlichen Dienst zu sprechen. Es gehe vor allem darum, klarzumachen, dass alle profitieren, wenn Arbeitskampf nicht nur den Beschäftigten überlassen wird.

Auf dem Karl-Heine-Spielplatz treffen sich Laura Friedrich und Hedda Hauser zum ersten Mal persönlich. Friedrich arbeitet in einem deutsch-französischen Kindergarten als Erzieherin. Sie hat in einer Gewerkschaftssitzung Studierende vom Bündnis kennengelernt und ist seitdem dort aktiv. Hauser hat als Gewerkschaftssekretärin gearbeitet und beginnt ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin. Als Mutter von zwei Kindern kennt sie die Probleme von beiden Seiten.

Friedrich läuft zwischen Elterngruppen hin und her. In ihrer Hand hält sie dicht beschriebene, lilafarbene Flyer, die sie zuhause ausgedruckt hat. Beschrieben ist beispielsweise, warum die Arbeitsbelastung im öffentlichen Dienst die ganze Gesellschaft betrifft. „Es gibt ein starkes Bewusstsein und Solidarität für die Forderungen der Beschäftigten, aber die Gespräche sind wichtig, weil das eben nicht automatisch passiert“, bemerkt Hedda Hauser. Seit Tagen schon mobilisieren beide in ihrem Umfeld, in Vereinen, in der Kita, an öffentlichen Orten – und laden zur Stadtversammlung ein.

„Gibt es Kinderbetreuung?“, will eine junge Mutter wissen. „Ja“, reagiert Laura Friedrich, darauf achte das Bündnis. Aktionen sind deshalb auch bewusst eltern- und kindgerecht geplant. Die Zeiten der Veranstaltungen werden angepasst, um möglichst viele einbeziehen zu können.

Während sie für ihren Sohn Speck aus einer Quiche pult, grüßt Hedda Hauser Familien, die an ihr vorbeischlendern. Ihre Kinder sind heute bei den Spielplatzgesprächen dabei. Sie mussten früher aus der Kita abgeholt werden – wegen Personalmangel. „Die Arbeitsbedingungen sind so am Limit, dass auch Eltern die Auswirkungen spüren. Diese Betroffenheit nutzen wir, um sie politisch ins Boot zu holen.“

Das System vor dem Kollaps

Laura Friedrich erlebt in ihrer Kita, dass die Eltern zwar zufrieden mit den Erziehenden seien, es inzwischen aber mehr Frust auf beiden Seiten geben würde. Der ohnehin hoch angesetzte Betreuungsschlüssel verschärft sich, wenn Menschen im Kollegium krank werden. Manchmal sind sie mit über 40 Kindern zu zweit, bemerkt Friedrich. Das sei dann eher eine Verwahrung als eine pädagogische Betreuung. „Das Kita-System kollabiert gerade. Da kannst du dein Kind auch im Småland von IKEA abgeben. Das kommt auf dasselbe raus.“

Und jeden Tag spüre sie deutlich, wie sich Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit auswirken: „Ich komme nach der Arbeit nach Hause und kann nichts mehr machen. Früher war ich noch viel aufnahmefähiger.“ Der dauerhafte Stress übertrage sich auch auf die Kinder in der Kita.

Was Laura Friedrich beschreibt, kennt auch Hedda Hauser. Eltern müssen die Überlastung der Erziehenden zuhause ausgleichen. „Wir haben ein Interesse daran, dass die Betreuung weiter vom öffentlichen Dienst übernommen wird“, erklärt sie. „Ich will nicht, dass Kinderbetreuung weiter individualisiert wird, sondern dass wir wieder gemeinsame Wege finden.“ Doch das zu ändern, sei herausfordernd. Denn: „Eltern sind zeitlich voll eingebunden, das ist dann wie eine Kollegin, die eh überlastet ist, der ich sage: Ey, willst du nicht noch mehr machen?“

Als Bündnis wollen sie den Eltern zeigen: „Wenn ich mich jetzt organisiere, verbessert es sich irgendwann.“ Hedda Hauser resümiert: „Es braucht ein System kollektiver Basisorganisierung, bei dem wirklich alle am Gestaltungsprozess der Arbeit beteiligt sind.“

Nicht nur Leipzig steht zusammen: Auch in 17 weiteren Städten haben sich Streikbündnisse gefunden. Engagierte machen sich schon länger stark für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Deren Erfahrungen und Erfolge aus der landesweiten Kampagne „Wir fahren zusammen“ seien ein großer Vorteil, finden die Aktivistinnen. Die Gesellschaft sei so sensibilisiert für Arbeitskämpfe und Gewerkschaften trauen sich mehr politische Forderungen zu.

Laura Friedrich weiß, dass Streiktage für viele Komplikationen bedeuten. „Wir möchten nicht, dass die Eltern noch mehr belastet sind – und streiken deshalb nur ungern. Aber durch die Bedingungen ist es nicht mehr auszuhalten, es gibt gerade keine Alternative.“

Hedda Hauser hat deshalb die solidarische Elternvernetzung mitinitiiert. Dort können sich Eltern organisieren, um den Ausfall zu bewältigen. Einander helfen, das hält den Erziehenden den Rücken frei für den Arbeitskampf. Bereits vor den Protesten gingen Menschen Postkarten mit unterstützenden Botschaften sammeln. Stapelweise wurden sie an die Politik überreicht. Den Beschäftigten will das Bündnis zeigen: „Ihr könnt noch länger streiken, wir tragen es mit.“

Streiktage: Leipzig steht still

Um die 40 Menschen sind bei „Leipzig steht zusammen“ aktiv. Sie bereiten Arbeitskämpfe vor, organisieren gesellschaftliche Unterstützung, tauschen sich zu den Streiks in öffentlichen Räumen aus, schließen sich dafür in Paaren zusammen, üben zuzuhören und zu überzeugen.

Laura Friedrich und Hedda Hauser erzählen, wie sich die Fähigkeiten ergänzen: Studierende sind oft erfahren in Organizing-Gesprächen und bringen ein hohes politisches Bewusstsein mit. Die Beschäftigten haben Expertise und ein Selbstverständnis im Betrieb.

Hauser und Friedrich besuchen oft Berufsgruppen mit weniger Streikbereitschaft. Hauser sprach in der Stadtbücherei vor, Friedrich im Technischen Rathaus. „Es kann ihnen die Augen öffnen, wenn sie hören, dass es Berufsgruppen gibt, die mehr Geld verdienen, aber trotzdem streiken, weil sie wissen, es steht ihnen zu“, beobachtet Hauser. „Wir schaffen eine richtige Vernetzung zwischen den Arbeitenden“, ergänzt Friedrich. In einer Petition erklären die Streikenden ihre Forderungen – über 3 400 Unterschriften gibt es schon.

An fünf Tagen haben die Angestellten im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niedergelegt – heißt: Müll bleibt ungeleert, Pflege und Sozialarbeit sind eingestellt, Ämter und Verwaltungen nicht besetzt, Kinder nicht betreut. Die Protestierenden wissen, wie wichtig sie für die öffentliche Daseinsvorsorge sind. Immer wieder betonen sie: „Wir halten Leipzig am Laufen.“ Sie fordern Anerkennung und die Arbeitsbedingungen, „die sie verdienen“.

An den Kundgebungen vor dem Leipziger Rathaus beteiligen sich Beschäftigte aller Branchen. Auch Laura Friedrich und Kita-Kolleginnen sind da. „Unsere Befragung zeigt, dass die meisten noch streikbereit sind.“ Dazu kommen Aktive aus dem Bündnis „Leipzig steht Zusammen“. Die Elternvernetzung, Studierende und Kunstinitiativen drücken in Reden ihre Unterstützung aus.

In den Tagen vor dem Streik wurde im solidarischen Elterncafé ein Transparent gestaltet. Das Ergebnis ist eine klare Botschaft: bunte Kinderhände rahmen den Schriftzug „Eltern & Kinder für Solidarität statt Sparen“. Weil Kitas geschlossen sind, bietet das Bündnis eine alternative Betreuung an. Im Gewerkschaftshaus können Eltern gemeinsam im Homeoffice sein. Nebenan kümmern sich Hauser, die „Omas gegen Rechts“ und andere Ehrenamtliche um die Kinder.

Eine ernüchternde Einigung

In den Tarifverhandlungen helfe es, zu wissen, nicht allein zu sein, findet Laura Friedrich. Das Zusammensein mit anderen Engagierten motiviere sie, weiterhin zur Arbeit zu gehen. Für die Stadtversammlung hat sie zusammen mit einem Studenten ein Video aufgenommen, obwohl sie sich nach der Arbeit in der Kita gar nicht mehr wirklich habe konzentrieren können. Dass ihre Abgeschlagenheit auf Instagram zu sehen ist, stört sie nicht. „Weil es halt realistisch ist, zu zeigen, wie müde wir wirklich aussehen.“

Ein paar Tage nach ihren ersten gemeinsamen Aktionen auf dem Spielplatz treffen sich Laura Friedrich und Hedda Hauser zur Stadtversammlung wieder. Gut 100 Personen sind gekommen, jung und alt. „Alle, die eine Rede halten, bitte kurz hier versammeln“, ruft eine junge Aktivistin. Schnell bildet sich ein Kreis an Menschen: Ines und Chrissi vom Jugendamt, Luiz und Clara aus der Pflege, Jan aus dem Kindergarten, Claudia von den Verkehrsbetrieben, Tobi von den Eisenbahnern, Jens vom Elternbeirat des Kindergartens, Kilian und Sisko von BMW.

Sie alle werden später von der Belastung bei der Arbeit und der Notwendigkeit des Streikens sprechen – und von der Erfahrung, ausgebeutet zu werden. Auch wenn sie von scheinbar aussichtslosen Situationen erzählen, motivieren sie sich gegenseitig zum Weitermachen. Zwei Aktivisten verteilen neongelbe Warnwesten. Sie drehen ein Grußvideo für Arbeitende in Berlin, denen Tarifverhandlungen bevorstehen. Hedda Hauser filmt, wie die Menge Sprüche ruft.

„Wollt ihr weiter mit uns kämpfen?“, fragt eine Rednerin. „Für faire Arbeitsbedingungen, die niemanden krank machen oder in Altersarmut schicken? Wollen wir uns dagegen wehren, dass sie uns wegkürzen, was unser Leben besser macht?“ Das Publikum jubelt, klatscht und pfeift. So laut, dass sich hinterher Menschen die Ohren massieren. Ein Chor der „Studis gegen Rechts“ stimmt schließlich ein Streik-Lied an, in das immer mehr Menschen einsteigen.

Anfang April folgt schließlich die Meldung zum Tarifabschluss: 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommen mehr Geld. Für das Bündnis ist das Ergebnis eine Frechheit. „Mir und vielen anderen geht es damit nicht gut“, beschreibt Laura Friedrich. Eine „freiwillige“ 42-Stunden-Woche steht im neuen Vertrag. „Statt Wertschätzung zu bekommen, sollen wir einfach mehr arbeiten. Das ist Reallohnverlust.“ Hedda Hauser denkt, dass es in den nächsten Jahren krasse Angriffe auf die öffentliche Daseinsvorsorge geben werde. Bis dahin müssten die Gewerkschaften „kampfbereiter“ werden und sich auf Erzwingungsstreiks vorbereiten.

Für Laura Friedrich, Hedda Hauser und die anderen Engagierten im Bündnis ist klar: Sie wollen weiter vernetzt bleiben. Und Ideen für weitere Kampagnen gibt es schon. „Dafür ist jetzt Zeit, wenn die Tarifrunde vorbei ist“, lachen sie. Egal, was die Zukunft noch bringt: Am Ende bleibt die Gewissheit, dass sie füreinander einstehen werden.

Mit Veto geben wir dem Aktivismus im Land eine mediale Bühne. Warum? Weil es Zeit ist, all jene zu zeigen, die sich einmischen. Unser Selbstverständnis: Journalismus mit Haltung. Du kannst uns mit einer Spende unterstützen: DE50 4306 0967 1305 6302 00 oder via PayPal.