Text: Laura Catoni — Fotos: Dominique Wollniok

„Verantwortung für Deutschland“, so haben die Neu-Koalitionäre die kommenden vier Jahre überschrieben. Bo Osdrowski ist aus dem 144-seitigen Koalitionsvertrag von Union und SPD vor allem ein Satz hängengeblieben: „Wir wollen, dass die Bezahlkarte deutschlandweit zum Einsatz kommt, und werden ihre Umgehung beenden.“ Osdrowski hat die Seite ausgedruckt und in den Jenaer Szene-Späti „Casual Trottoir“ an der Westbahnhofstraße mitgebracht, den Satz mit der Bezahlkarte darauf bunt markiert. Warum? „Weil wir damit gemeint sind.“

Osdrowski ist Anfang 50, tätig in der sozialen Arbeit und Teil des Jenaer Aktionsbündnisses „Abolish Bezahlkarte“. Die Gruppe fand im Spätsommer 2024 zusammen, um das System der Bezahlkarte, das die finanzielle Freiheit von Asylsuchenden stark einschränkt, auszuhebeln.

Anfang 2024 hatten sich einige Bundesländer auf die Einführung der Karte verständigt. Die Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden demnach nicht mehr in bar oder per Überweisung ausgezahlt, sondern auf einer Debitkarte gutgeschrieben. Die Politik argumentiert: Die Bezahlkarte verhindere, dass Geflüchtete Geld an Schlepper, Familie oder andere Personen im Ausland überweisen. Und die Karte reduziere den Verwaltungsaufwand, hieß es. Sandro Kirchner (CSU), Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, beschrieb die Absichten dagegen folgendermaßen: „Ziel der Bezahlkarte ist es, die Zuzugsanreize zu senken und so die illegale Migration nach Deutschland einzudämmen.“

Im Februar 2024 führte Hamburg die Bezahlkarte als erstes Bundesland ein – und der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Die Initiative „Hamburg sagt nein zur Bezahlkarte“ begann mit Tauschaktionen. Andernorts entstanden ähnliche Gruppen, die sich Mitte Februar zum ersten Mal zu einem bundesweiten Austausch in Hannover trafen und das Netzwerk „Gleiche soziale Rechte für Alle“ gründeten. Im März folgte ein bundesweiter Aktionstag.

Dass der Widerstand gegen die Bezahlkarte gerade im Thüringer Hinterland nicht immer ohne Folgen bleibt, weiß Osdrowski von Engagierten, die wegen der Tauschaktionen Anfeindungen von Rechtsaußen erlebten. Und es gebe auch einen Supermarkt, der sich weigere, Gutscheine an Menschen mit Bezahlkarte zum späteren Tausch gegen Bargeld zu verkaufen, nachdem die Ausländerbehörde im Laden vorbeigeschaut habe. Überprüfen lässt sich das nicht.

Kreislauf des Tauschens

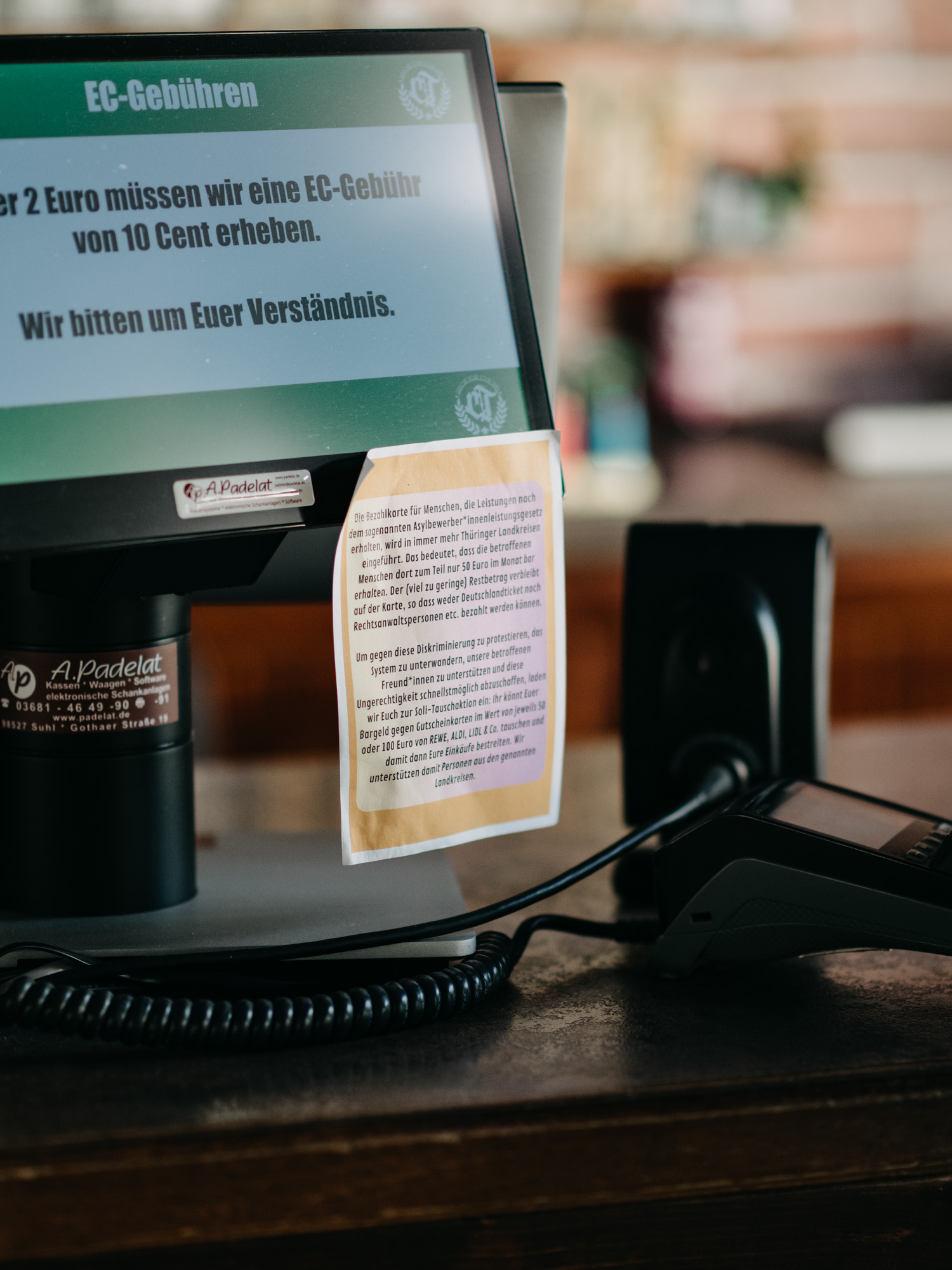

In Jena blieb es verhältnismäßig ruhig. Hier begann alles im Späti. „Am Anfang ertauschte ich mit 1 500 Euro von meinem Konto Gutscheinkarten von befreundeten Personen und fragte die Späti-Besitzer, ob wir sie zum Tausch gegen Bargeld anbieten können“, erzählt Bo Osdrowski, ein zierlicher Mensch mit silberner Brille und beruhigender Stimme. „Seitdem haben wir unser Tauschsystem immer weiter ausgefeilt.“

Wer kein Teil davon ist, kann schnell durcheinander kommen. Osdrowski nimmt sich ein Blatt Papier und einen Stift, malt den Tauschkreislauf mit Pfeilen auf und beschreibt: Asylsuchende kaufen mit ihrer Bezahlkarte Gutscheine in Supermärkten oder Drogerien und bringen diese nach Jena. Dort treffen sie sich mit einer Person aus dem Bündnis und erhalten im Tausch für ihre Gutscheine Bargeld, über das sie frei verfügen können. Die Gutscheine werden im Späti oder in einer anderen Wechselstube an Menschen verkauft, die diese verwerten können und die Aktion unterstützen wollen. Deren Bargeld steht dann wieder bereit, um es gegen neue Gutscheine zu tauschen.

Allein in einem Monat, erzählt Bo Osdrowski, tausche das Jenaer Bündnis Gutscheinkarten im Wert von etwa 10 000 Euro. Da die Stadt die Einführung der Bezahlkarte bislang abgelehnt hat, nutzen vor allem Menschen aus umliegenden Landkreisen das Angebot. Osdrowski und die anderen wollen den Geflüchteten so ein Stück Autonomie zurückgeben. Denn das System der Bezahlkarte halten die Engagierten für ein „weiteres Werkzeug in der Migrationspolitik“, um Schutzsuchende zu kontrollieren und ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu erschweren.

Osdrowski erinnert sich noch gut an den Tag, als das erste Mal öffentlich von der Einführung der Bezahlkarte zu hören war: „Ich war wütend, weil die Politik sich eine weitere Methode zur Diskriminierung ausgedacht hatte, zumal eine sichtbare. Gleichzeitig musste ich lachen, weil ich wusste, dass wir etwas dagegen unternehmen können und die Verantwortlichen damit nicht durchkommen würden“, fasst Osdrowski zusammen.

Stand heute haben alle Bundesländer außer Berlin die Bezahlkarte eingeführt. Innerhalb der Länder gibt es aber auch Kommunen, die eine Einführung ablehnen – zum Beispiel Potsdam, Düsseldorf, Münster oder Krefeld. Laut Thüringer Flüchtlingsrat haben im Freistaat inzwischen alle Landkreise und kreisfreien Städte außer Erfurt, Jena und Weimar die Karte eingeführt.

Die Regeln für den Umgang unterscheiden sich jedoch von Ort zu Ort. Während Betroffene im Altenburger Land mit der Karte 120 Euro pro Monat abheben können, sind es in Sonneberg nur 50 Euro. Vielerorts werden beim Abheben Gebühren fällig. Zudem streikt die Karte fast überall bei Inlands- und Auslandsüberweisungen und auch bei Online-Einkäufen. Darüber hinaus gilt die Karte oftmals nur rund um den Wohnort.

„Die Bezahlkarte sendet Geflüchteten die schmerzvolle Botschaft, dass sie nicht die gleiche Autonomie verdienen wie andere Menschen“, sagt Zarif. Der 32-Jährige, der eigentlich anders heißt, ist heute auch in den Späti gekommen. Vor wenigen Wochen wäre er auch noch bereit gewesen, mit Namen und Foto in diesem Text zu erscheinen. Doch wegen der Ankündigungen im neuen Koalitionsvertrag hat er seine Meinung geändert. Zu groß ist seitdem seine Angst vor Konsequenzen, wenn die falschen Leute mitbekommen, dass er zum Bündnis gehört.

Folgen der Bezahlkarte

Vor zwei Jahren ist Zarif mit seinem Bruder aus Syrien nach Deutschland geflohen. Menschen wie Osdrowski hätten dazu beigetragen, dass er sich inzwischen wohlfühlt in Thüringen. Das aber war nicht immer so. Schon kurz nach seiner Ankunft war er mit Rassismus konfrontiert. Die Zustände in der Erstaufnahmeeinrichtung, in der er seine ersten Monate in Deutschland verbrachte, beschreibt der studierte Bauingenieur als katastrophal: „Ich weiß sehr gut, was es bedeutet, wenn einem als Geflüchteter die Würde genommen wird“.

Um daran etwas zu ändern, vernetzte sich Zarif mit anderen Menschen in der Einrichtung. Er organisierte Demonstrationen, um auf die Wohnsituation aufmerksam zu machen. Menschen aus Jena unterstützten den Protest, auch Bo Osdrowski war dabei. Inzwischen ist ein breites solidarisches Netzwerk aus Menschen mit und ohne Fluchthintergrund entstanden, aus dem auch das Aktionsbündnis „Abolish Bezahlkarte“ erwachsen ist. Zarif sieht sich vor allem in der Rolle des Vermittlers. „Viele Geflüchtete melden sich bei mir und ich erkläre ihnen, wo und wann sie ihre Gutscheinkarten tauschen können.“

Da sein Asylverfahren bereits abgeschlossen ist, habe er nie eine Bezahlkarte ausgehändigt bekommen. Sein Bruder, bei dem das Verfahren noch laufe, schon. Von Betroffenen erfahre er jeden Tag, welche Probleme die Bezahlkarte im Alltag bereite. Zarif erzählt von Eltern, die ihren Kindern kein Geld für einen Pausensnack in der Schule geben können, von Landsleuten, die sich nichts mehr im arabischen Laden nebenan kaufen können, weil der keine Kartenzahlung akzeptiert, und von Asylsuchenden, die ihren Anwalt nicht bezahlen können, wenn sie um ihre Rechte streiten. Und auch größere Einkäufe auf dem Flohmarkt oder über Kleinanzeigen, wo Geflüchtete von günstigen Preisen profitieren könnten, sind nicht drin.

Die Hamburger Gruppe gegen die Bezahlkarte hat Beschwerden von Betroffenen gesammelt, übersetzt und auf ihrer Webseite veröffentlicht. Eine Person erzählt, wie die Debitkarte ihr die Selbstständigkeit und Freiheit nehme, eine andere von der Ausgrenzung, die sie erlebe. Eine weitere schreibt: „Diese Karte verstößt gegen die Menschenwürde in einer Demokratie.“

Zarif kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn er die Gründe für die Einführung der Bezahlkarte hört. Wer in Thüringen Asyl beantragt hat, erhält momentan 441 Euro pro Monat. Das muss für Unterkunft, Hausrat, Ernährung, Kleidung und Körperpflege reichen. „Das ist kaum genug zum Leben“, sagt Zarif. „Wie sollen wir da noch Geld ins Ausland schicken?“

Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass nur sieben Prozent der Geflüchteten Geld ins Ausland senden – Tendenz sinkend. Und bereits Ende 2024 forderte das Institut, diese Erkenntnis in der Debatte um die Bezahlkarte zu berücksichtigen.

Geeint in der Empörung

Auch das Argument des Bürokratieabbaus halten Zarif und Bo Osdrowski für Unsinn. Und nicht nur sie: So beklagten verschiedene Stadtverwaltungen in den letzten Monaten einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand durch die Einführung der Bezahlkarte. Luis Schäfer, Sprecher der Grünen in Thüringen, spricht von einem „Bürokratiemonster“, das mehr Probleme schaffe, anstatt sie zu lösen, und Geflüchtete gängele.

Andere halten trotz allem an dem Instrument fest. So hieß es aus den Thüringer Landkreisen Eichsfeld und Greiz, die die Bezahlkarte als Erstes im Freistaat eingeführt hatten, dass diese den Umgang mit den Leistungsberechtigten erleichtere und einige zur Aufnahme einer Arbeit motiviert habe. Aus Bautzen in Sachsen heißt es, das neue System entlaste die Verwaltung, Bayern lobt die Bezahlkarte als „Beschleuniger für die Digitalisierung in der Verwaltung“ und als unverzichtbar, um „die illegale Migration endlich nachhaltig zu begrenzen“.

Indes wurden in den letzten Wochen schon die ersten bundesweit einheitlichen Bezahlkarten ausgegeben, beispielsweise in Dresden. „Ich schäme mich dafür“, beschreibt Bo Osdrowski.

Nichtsdestotrotz bringe die Bezahlkarte noch etwas anderes mit sich: „2015 war in Jena eine große Solidarität gegenüber Geflüchteten zu spüren. Das hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Jetzt habe ich erstmals wieder das Gefühl, dass die Menschen wieder auf das Thema aufmerksam werden und sich solidarisieren.“ Seitdem die Bundesländer die Ausgabe einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte in den Kommunen forcieren, erleben Tausch-Bündnisse wie in Jena laut Pro Asyl „einen regelrechten Mobilisierungsschub“.

Bo Osdrowski ist auch noch an anderer Stelle engagiert und kam erst vor wenigen Tagen von einem Seenotrettungseinsatz auf dem Mittelmeer zurück. Sehr kräftezehrend seien die drei Wochen an Bord gewesen, aber auch bereichernd. „Nahrung fürs Herz“, meint Osdrowski. Aber das, was die Aktiven in Jena und im Thüringer Hinterland gegen die Bezahlkarte aufziehen, sei eigentlich viel krasser. Denn da gehe es um die Alltagskämpfe.

Ob nun die Angst zunehme, die neue CDU-geführte Bundesregierung könne tatsächlich Ernst machen und gegen Bündnisse wie „Abolish Bezahlkarte“ vorgehen, deren Rechtmäßigkeit trotz vielfacher Versuche der Kriminalisierung inzwischen mehrfach bestätigt wurde? „Nein“, verdeutlicht Bo Osdrowski, „aber wir brauchen einen langen Atem und den haben wir.“

Mit Veto geben wir dem Aktivismus im Land eine mediale Bühne. Warum? Weil es Zeit ist, all jene zu zeigen, die sich einmischen. Unser Selbstverständnis: Journalismus mit Haltung. Du kannst uns mit einer Spende unterstützen: DE50 4306 0967 1305 6302 00 oder via PayPal.