Text: Ruth Klages — Fotos: Karla Schröder

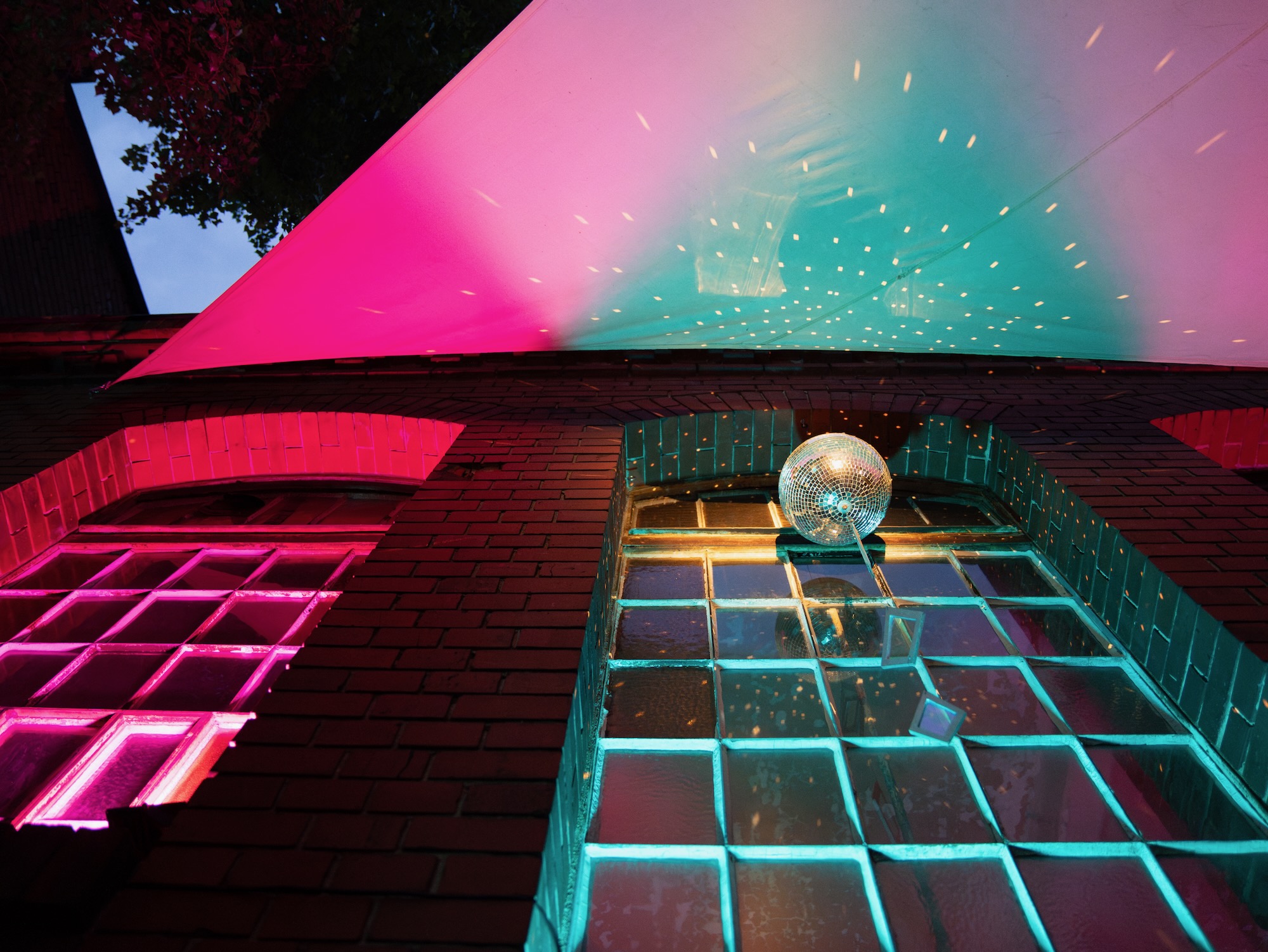

Wie eine Oase glitzert der Kashay Salon im düster verregneten Dresdner Industriegelände. Discokugeln und bunte Lichter strahlen durch die Nacht. Teppiche und Tücher hängen am zweistöckigen Backsteingebäude, Wimpelketten sind quer über den Hof gespannt. Ein paar Stunden zuvor hat Rakans noch Dutzende Luftballons aufgepustet, die jetzt unkontrolliert über die Tanzfläche schweben. Für diesen Abend hat das von Rakans gegründete Kollektiv Rawmantique den Club gebucht. Das bedeutet: es wird queer, sexpositiv und ausgelassen.

Rakans läuft auf und ab, spricht mit unterschiedlichen Personen, um letzte organisatorische Fragen zu klären. Plötzlicher Regen hat den Plan durcheinander gebracht: DJs legen später auf, werden von draußen nach drinnen verlegt. Viele im Kollektiv treten mit anderem Namen auf. Auch Rakans stellt sich zum Schutz der Familie nicht mit Nachnamen vor. Die nicht-binäre Person setzt sich in den Backstage, unterhält sich mit befreundeten Menschen auf arabisch.

Rakans zieht einen Plastikbeutel aus dem Rucksack – prall gefüllt mit verschiedenfarbigem Nagellack. Konzentriert verzieren sie einander. Das Motto des Abends lautet: „Zieh dich an wie dein Traum-Ich“. Für Rakans ist das ein rot karierter Kilt, Pelzhut und ein T-Shirt, auf dem steht: „The world has bigger problems than boys kissing boys and girls kissing girls.“

Früh erkannte Rakans die eigene Queerness: Mit 15 fuhr Rakans mit befreundeten Menschen nach Beirut und fühlte sich in Gayclubs angenommen. „Als der Krieg begann, vereinten wir uns und schufen sichere Räume, in denen wir die ganze Zeit sein wollten.“ Das Nachtleben und die queere Gemeinschaft begleiteten Rakans’ Aufwachsen: „Alle Gruppen hatten einen Platz – Twinks, trans Personen, muskulöse Feen und Ladyboys. Ich war wie ein kleiner Schmetterling ohne Bart, kam in den Club und alle wollten sich um mich kümmern.“

Rakans begann, Musik zu machen, produzierte elektronischen Pop mit futuristischen Sounds. Über Nacht habe Rakans im Libanon Berühmtheit erlangt. Das Cover des Albums sei überall in den Medien zu sehen gewesen – und wurde als Skandal beschrieben. Sowohl muslimische als auch christliche Gruppen seien aufgebracht gewesen über die Art und Weise, mit der Rakans über „heilige“ Themen schreibe. „So habe ich schließlich das Land vereint, aber auf die falsche Weise“, erzählt Rakans und grinst über die schmerzliche Erinnerung hinweg.

Damals bekamen Rakans und die Familie Todesdrohungen. Rakans tauchte unter beschloss zu fliehen. Einst habe der Libanon als das queere Land des Nahen Ostens gegolten, meint Rakans. In den letzten Jahren jedoch häuften sich Angriffe auf die LGBTQIA+-Community. Gemeinsam mit Rakans Schwester und deren vier Kindern überquerten sie zu Fuß die Alpen. Auf dem Weg mussten sie Gewalt, Verfolgung und Hilflosigkeit erleben. Das Trauma verarbeite Rakans noch immer. Therapiestunden und die Arbeit mit dem Kollektiv helfen dabei.

Immer mehr Menschen mit ganz ähnlichen Erfahrungen kämen so zueinander. „Wir sind eine gebrochene Gemeinschaft, die keinen Raum hat, um darüber zu sprechen, wie gebrochen wir sind.“ Diesen Raum zu schaffen, wurde Rakans’ Mission. Mit dem Verein „Rawm“ bringt Rakans politische Arbeit mit Musik zusammen. Engagierte geben Vorträge, Kunstschaffende stellen aus, Drag Queens moderieren Podien zur Traumabewältigung. Verschiedene Organisationen beteiligten sich an Solidaritätspartys, um Geld für Geflüchtete und Mittellose zu sammeln.

Rakans möchte schweren Themen das Tabu nehmen und durch einen lockeren Zugang dabei unterstützen, diese zu verarbeiten und für sich einzustehen. Rakans findet: „Selbst wenn wir gebrochen sind, können wir vor Bescheidenheit und Menschlichkeit leuchten.“

Sichere Räume für Queers

Menschen zum leuchten bringen, das ist auch die Idee der Rawmantique. Charles, ein Tänzer in einem mittelalterlich anmutendem roten Kostüm zündet eine Kerze an und beginnt, auf der Bühne zum Lady-Gaga-Song „Abracadabra“ zu voguen – ein schneller und expressiver Tanzstil der Ballroom-Szene. Andere Feiernde werden in seine Performance eingebunden. Nur wenig später singt Charles laut mit und die Zuschauenden tun es ihm gleich. Das Singen mündet in einem kollektiven Schrei. Immer lauter kreischt die Menge. Die Inszenierung einer Befreiung.

Es ist diese Leichtigkeit, die Rakans an den Abenden erzeugen will. „So wie heteronormative Gruppen manchmal einfach nur Party machen wollen, brauchen auch Queers ihre Orte, um mühelos feiern und loslassen zu können.“ Viele Menschen sehnten sich danach, verstanden und gesehen zu werden. Das beobachtet Rakans nicht nur im Nachtleben, sondern genauso zum Beispiel in der Unterkunft für Geflüchtete, in der Rakans aushalf.

Es ist dasselbe Heim, in dem Rakans vor acht Jahren unter belastenden Umständen wohnte. Hier wie dort bräuchten Menschen vor allem Sicherheit und die Gewissheit, dass jemand da ist, um zuzuhören. So leiste das Kollektiv mit der Rawmantique in gewisser Weise auch soziale Arbeit und hat sich der Idee radikaler Zärtlichkeit verschrieben – nicht nur im Namen. Den Besuchenden will Rakans vermitteln: „Es ist okay zu sein, wer immer du bist – wir sehen dich.“

Rakans weiß: „Niemand mag es, die ganze Zeit auf einer Party zu sein. Aber wenn du dich nur an diesem Ort sicher fühlst, dann ist das der einzige Ort, an dem du sein wirst.“ Denn zu oft ist der Alltag für queere Menschen – auch das Nachtleben – noch geprägt von Ausgrenzung und Gewalt. Die Polizeibehörden erfassten bundesweit mehr als 1 700 queerfeindliche Straftaten in 2023. „Ich bin viele Male in bekannten Dresdner Clubs geprofiled worden“, ergänzt Rakans.

Vorurteilen sei Rakans immer wieder ausgesetzt: „Präsentiere ich mich weiblicher, werde ich respektiert, mit männlicherem Auftreten wie ein Stück Scheiße behandelt.“ Für Rakans sei es schockierend, wie sehr barttragende Personen gerade aus dem Nahen Osten als Bedrohung wahrgenommen werden.

Fellmütze und Schottenrock: Rakans versucht bei der Rawmantique mit anderen Klischees zu spielen – und stereotype kulturelle Attribute für sich zu beanspruchen. Anfangs veranstaltete Rakans die Partys noch in der eigenen Wohnung. So kamen internationale und deutsche, cis-heterosexuelle und queere Bekannte zusammen. Die erste Feier war ein voller Erfolg und jede weitere wurde ein bisschen größer. Als die Wohnung bald zu klein wurde, ging es in Clubs, und die ersten queeren Techno-Events kamen nach Dresden.

Heute ist das Kollektiv längst keine One-Person-Show mehr. Um die 30 Menschen gehören zum Team. Und immer wieder beteiligen sich auch neue Menschen. „Es ist eine riesige Community, die alles in dieses Projekt steckt. Die Leute wollen sich zeigen und mitgestalten, Neues lernen und sich sich weiterentwickeln.“ Genau davon lebe die Rawmantique, findet Rakans.

„Mit unserer Arbeit richten wir uns insbesondere an Minderheiten und Gruppen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen. Deshalb habe ich schon manchmal das Gefühl, dass sich Menschen aus unseren Räumen zurückziehen, die in der Gesamtgesellschaft die Mehrheit bilden.“ Rakans bedauert das. Es gehe zwar darum, geschützte Räume zu schaffen, dennoch sollen sich all die willkommen fühlen, die Teil der Community sein wollen. Eben diesen Spagat hinzubekommen, bleibe eine Herausforderung.

Missverstandenes Konzept

2023 wurde für einige Monate ein Underground-Etablissement in einer Halle geschaffen, das wegen Sanierungen wieder wegfiel. Die Suche nach einer festen Location dauert seitdem an. Viele Clubbetreibende seien herablassend, würden das Team belästigen oder stark regulieren wollen. Ständig müsse das Kollektiv diplomatisch sein und sich unterwürfig zeigen, um Events in größeren Clubs zu organisieren. Rakans ist darüber frustriert. „Wir arbeiten weltweit mit Clubs und DJs zusammen, aber Dresden bleibt einer der schwierigsten Orte.“

Das Konzept sexpositiver Partys werde oft missverstanden und mit Sexpartys gleichgesetzt. Anfragen bei Locations würden deshalb oft abgelehnt. Für Rakans gehe es darum, mit dem eigenen Aussehen und sexuellen Gefühlen zu experimentieren, „sich selbst und die sexuelle Energie zu spüren“. Dabei müsse nicht unbedingt danach gehandelt werden. Doch durch die Offenheit, mit der das Thema Sexualität an diesen Abenden behandelt werde, würden sich Menschen idealerweise sicherer damit fühlen, den eigenen Bedürfnissen nachzugehen.

Das Kollektiv unterstütze es, über schambehaftete Themen zu sprechen. Denn so könne es gelingen, übergriffiges Verhalten zu verhindern. „Du sorgst für eine konsensuale Stimmung, damit es eine sexuell positive Stimmung wird, nicht umgekehrt“, bemerkt Rakans. Auch die Farben und Formen in den Räumen haben Einfluss. Wimpel und Tücher nehmen den Räumen zum Beispiel ihre einschüchternde Ausstrahlung und teilen sie in kleinere Ecken.

Um eine sexpositive Party tatsächlich zu einem sicheren Ort für alle zu machen, sei viel Arbeit im Hintergrund nötig. In Zusammenarbeit mit der Aidshilfe und der Nachtapotheke stellt das Kollektiv Hygieneprodukte und Artikel zum kontrollierten Konsum bereit, mit denen sich die Feiernden ausstatten können. Zugeklebte Handykameras verhindern ungewollte Aufnahmen. In der tanzenden Menge sind Awareness-Personen an Leuchtstäben zu erkennen. Sie können angesprochen werden und gehen bei Grenzüberschreitungen notfalls dazwischen.

So weit aber kommt es selten, erzählt ein Stammgast. Eine Frau stimmt zu. Sie feiere lieber bei der Rawmantique als auf hetero Partys, weil sie hier nicht dumm angemacht werde. Schon an der Tür würden Menschen aussortiert, die eine Gefährdung für andere Feiernde sein könnten.

Auf der Tanzfläche stehen knutschende Menschen eng umschlungen, in Paaren oder auch in kleinen Gruppen. Andere bewegen sich ausgelassen zu wummernden Beats. Ein Kuscheltier in Form einer Wassermelone wird im Rave weitergegeben. Eine Person trägt Widderhörner auf dem Kopf. Draußen an der Feuerschale sitzt Rakans umringt von befreundeten Menschen und raucht. Der Stress der Vorbereitung löst sich. Unter den Bass und das Stimmengewirr mischt sich das leise Knistern der Flammen. Rakans‘ Blick schweift über die aufwändig gekleidete Partymenge. Auf dem Gesicht ein Lächeln. „Viele neue Gesichter, das hat sich echt gelohnt.“

Seit inzwischen acht Jahren lebt Rakans in Dresden. Das Verhältnis bleibt besonders. „Ich bin wie die B-Seite einer Schallplatte – die experimentellere Seite der Stadt.“ Zu zeigen, dass es Queers immer gab und auch geben wird, ist Rakans‘ Antrieb. „Ich trotze dem Mainstream mit meiner Identität und versuche auf meine eigene Weise zu zeigen, was Dresden sein kann.“

Mit Veto geben wir dem Aktivismus im Land eine mediale Bühne. Warum? Weil es Zeit ist, all jene zu zeigen, die sich einmischen. Unser Selbstverständnis: Journalismus mit Haltung. Du kannst uns mit einer Spende unterstützen: DE50 4306 0967 1305 6302 00 oder via PayPal.